第28回福岡市植物園 植物画コンクールの入賞作品決定!

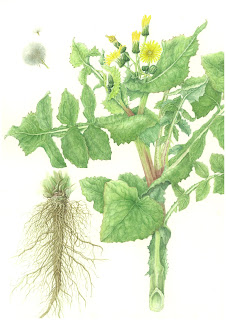

厳正な審査の結果、第28回福岡市植物園植物画コンクールの入賞作品が決定しました。 28回目を迎えた当コンクールに、一般の部34点・中高の部61点、併せて95点の作品を応募いただきました。審査員一同、全ての応募者の熱意と努力に敬意を表し、心から御礼申し上げます。 植物画は、植物の特徴を正確に伝達するツールとしての面、作者の個性や技倆が詰まった芸術作品としての面の両方を併せもっています。植物学の専門家として審査基準の中心に据えたのは、植物がもつ様々な特徴が、第一は明晰に(誤りがあれば誤りだと分かるように)描写されていること、第二は正確に再現されていることです。さらに、植物画の特性を生かしていること(植物写真では為し得ない描写がされていること)、全体図と部分図との関係(部分図が拡大率・視点・精細さ等で全体図を補完している)等も考慮しました。 では、入賞作品を講評を添えてご紹介します。 【一般の部】 福岡市長賞 矢口 里子 様 「ノゲシ」 (福岡県遠賀郡) 葉の脈や縁の鋸歯、根系、果序の精密で再現性の良い描写や構図の工夫等、見所満載の作品ですが、最も眼を惹いたのは、右下の茎を斜めに切った断面のあたりです。葉のつけねに続く部分で茎が角張った稜(りょう)となり大形の葉を力学的に支える構造がよく分かって、何回見ても心を打ちます。 西日本新聞社賞 髙倉 明子 様 「メグスリノキ」 (大阪府池田市) 春から秋までの間に樹種が示す姿をほぼ洩れなく明晰に描いており、植物画としての完成度は随一です。特に、雌花からカエデ類特有の翼果が発達し、ついには2つに割れて散布寸前に到るまでの変化は圧巻です。この植物は雌雄異株なので、雄花の描写がついていればさらに完璧でした。 (公財)福岡市緑のまちづくり協会賞 石田 敬子 様 「ダイコン」 (福岡県北九州市) 薹立ちした大根を描いていて、隅々に到るまで安定した描写が高く評価されました。特に、右下の肥大部は胚軸と根の遷移、縦一列に並ぶ側根など特徴が余すところなく表現されています。花の解剖図(分解図)は正確さに申し分がないので、さらに拡大して強調されていれば、また果実の断面があればと感じました。 福岡市教育委員会賞 松居 広子 様 「シュウカイドウ」 (福岡県太宰府市) 拡大図と断面図をふんだんに使った作品です。多数の雄...

.jpg)