‘胡麻畠幼き日々のかくれんぼ’俳句の展示入れ替えました(2017.10.11)

野草園の休憩所内に展示している俳句作品を入れ替えました。

今回展示した句の中から、いくつかご紹介します。

今回は‘胡麻(ゴマ)’の句が多く寄せられました。

‘胡麻畠幼き日々のかくれんぼ’ 末松桂子

(ごまばたけおさなきひびのかくれんぼ)

植物園内の‘胡麻(ゴマ)’は、ハーブ園内で栽培展示していました。(9月末頃まで)

‘胡麻(ゴマ)’は一年草で、春に種から発芽します。しかしその生長スピードは早く、秋には草丈1~1.5mくらいにもなり、ちいさい子どもたちの背丈を追い越してしまいます。

‘胡麻のさや並びて作る矢作形’ 松岡絹子

(ごまのさやならびてつくるやはぎがた)

‘胡麻(ゴマ)’の種が入った実を「蒴果(さくか)」と呼びますが、花後、まっすぐな茎に整然と並んだ「蒴果」は、小さいながらも確かに弓矢の矢羽の形をしています。

‘胡麻叩き四つの小部屋開きをり’ 竹下美代子

(ごまたたきよっつのこべやをひらきをり)

「蒴果」は二つに裂けて種を放出します。裂けた面を見ると、中の種が整然と並んでおり、さらに矢羽を連想させる形です。

‘ありし日の母の背中や胡麻を打つ’ 鮫島成子

(ありしひのはなのせなかやごまをうつ)

‘胡麻叩く音の乾いてくる日和’ 西美知子

(ごまたたくおとのかわいてくるひより)

‘胡麻飛びてさや軽やかに風の音’ 波田てつお

(ごまとびてさやかろやかにかぜのおと)

‘一粒の微妙に匂ふ胡麻であり’ 大長清子

(ひとつぶのびみょうににおうごまであり)

ゴマは病虫害や乾燥にも強く栽培しやすい作物です。

原産地はアフリカのサバンナ地帯とされていますが、日本の縄文時代の遺跡からもゴマの種が発見されており、遠い昔から世界中のいたるところで栽培されていたようです。

育てるのがかんたん、種は食べれば栄養価が高い、絞れば燈油にもなるなど、とても有用な植物だったと思われます。

日本でも、昔は九月の乾いた空気の中で、刈り取った株をたたいてゴマの実を収穫する姿があったようです。

それらも今では人々の記憶の中の情景となっていますが、今回寄せられた句からは、作者の方々の体験にもとづいた実感が伝わってきます。

*この展示は、植物園で句会を開かれている「植物句会」松尾康乃主宰のご協力のもとに展示しており、約1か月おきに入れ替えを行っています。

*今回展示している俳句の一覧です。

今回展示した句の中から、いくつかご紹介します。

今回は‘胡麻(ゴマ)’の句が多く寄せられました。

|

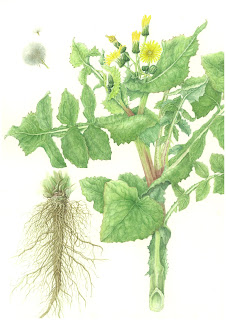

| ゴマの花と実 |

(ごまばたけおさなきひびのかくれんぼ)

植物園内の‘胡麻(ゴマ)’は、ハーブ園内で栽培展示していました。(9月末頃まで)

‘胡麻(ゴマ)’は一年草で、春に種から発芽します。しかしその生長スピードは早く、秋には草丈1~1.5mくらいにもなり、ちいさい子どもたちの背丈を追い越してしまいます。

|

| ゴマの実(蒴果) |

(ごまのさやならびてつくるやはぎがた)

‘胡麻(ゴマ)’の種が入った実を「蒴果(さくか)」と呼びますが、花後、まっすぐな茎に整然と並んだ「蒴果」は、小さいながらも確かに弓矢の矢羽の形をしています。

|

| 乾燥して裂けたゴマの実(中のツブツブがゴマの種) |

(ごまたたきよっつのこべやをひらきをり)

「蒴果」は二つに裂けて種を放出します。裂けた面を見ると、中の種が整然と並んでおり、さらに矢羽を連想させる形です。

‘ありし日の母の背中や胡麻を打つ’ 鮫島成子

(ありしひのはなのせなかやごまをうつ)

‘胡麻叩く音の乾いてくる日和’ 西美知子

(ごまたたくおとのかわいてくるひより)

‘胡麻飛びてさや軽やかに風の音’ 波田てつお

(ごまとびてさやかろやかにかぜのおと)

‘一粒の微妙に匂ふ胡麻であり’ 大長清子

(ひとつぶのびみょうににおうごまであり)

ゴマは病虫害や乾燥にも強く栽培しやすい作物です。

原産地はアフリカのサバンナ地帯とされていますが、日本の縄文時代の遺跡からもゴマの種が発見されており、遠い昔から世界中のいたるところで栽培されていたようです。

育てるのがかんたん、種は食べれば栄養価が高い、絞れば燈油にもなるなど、とても有用な植物だったと思われます。

日本でも、昔は九月の乾いた空気の中で、刈り取った株をたたいてゴマの実を収穫する姿があったようです。

それらも今では人々の記憶の中の情景となっていますが、今回寄せられた句からは、作者の方々の体験にもとづいた実感が伝わってきます。

*この展示は、植物園で句会を開かれている「植物句会」松尾康乃主宰のご協力のもとに展示しており、約1か月おきに入れ替えを行っています。

(園長 上田)

コメント

コメントを投稿