宿存萼(しゅくぞんがく)の話(2019.12.11)

前回「ハーブ園の果実」ブログでゲットウの実を取り上げて、その特徴として「頭にチョ

コンと宿存萼がついている」と説明したところ、「宿存萼」がわかりにくいとの質問をいた

だきました。そこで【しゅくぞんがく:花が枯れ落ちたあとも残っている萼】という説明を

追加しましたが、あらためて「宿存萼」のことを取り上げてみたいと思います。

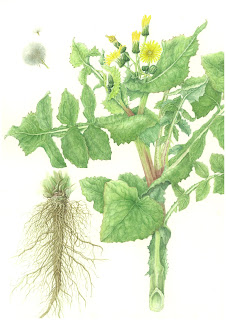

そもそも「萼(がく)」とはなにか?シンプルな説明では「花の最も外側にあって、つぼ

みのときは花の内側を保護するもの」と書かれています。

最初の写真はゲットウの花が終わった直後の状態です。花は茶色になって枯れ落ちます

が、あとに筒状の萼がしっかりと残っているのがわかります。実が成長しても萼がそのまま

残っている状態が次の写真です。

同じように実の頭に残った萼が目立つものとして、ハマナス(バラ科)とクチナシ(アカ

ネ科)の例をご覧ください。

なお、果実が実ったあと果柄(果実を支える柄)側に残った萼は蔕(へた)と呼ばれます。

|

| ロウヤガキのへた |

|

| タマゴナスのへた |

また、果実が熟す頃に果柄側に残った萼が色づいて、鳥などに果実の存在をアピールする

役割を果たすものもあります。

|

| クサギ(クマツヅラ科) |

|

| オクナ・セルラタ(オクナ科) |

オクナ・セルラタは「ミッキーマウスの木」とも呼ばれて親しまれています。

最後に、残った萼が花期後に成長して果実を包み込むタイプのものを紹介します。

夏の風物詩として親しまれているホオズキ(ナス科)です。次の写真は以前観察会用に袋

をはずして撮影したものですが、萼が果実を包み込んでいる状態がわかります。

萼が果実を包み込むものとしては、実は前回ブログで紹介したローゼルも同様です。

あらためて調べてみると「宿存萼」にはいろいろな形や役割があることがわかりました

が、他にもいろいろなタイプがあるようです。

植物にはまだまだ不思議がいっぱいです。 (解説員)

コメント

コメントを投稿